生活習慣病

生活習慣病

生活習慣病とは、食事、運動、喫煙、ストレスやアルコール過飲などの「健康的とはいえない生活習慣」が、発症及び進行に深く関係している病気のことです。逆に言えば、「生活習慣次第で発病を防ぐことができる病気」という言い方もできます。

血糖値が慢性的に高くなる病気です。放置していると重大な合併症として腎不全、動脈硬化による糖尿病性壊疽や網膜症による失明など重篤なケース陥ります。

ほかにも免疫機能が低下するため感染症が悪化しやすい、がんにもかかりやすくなるなどの問題もあります。

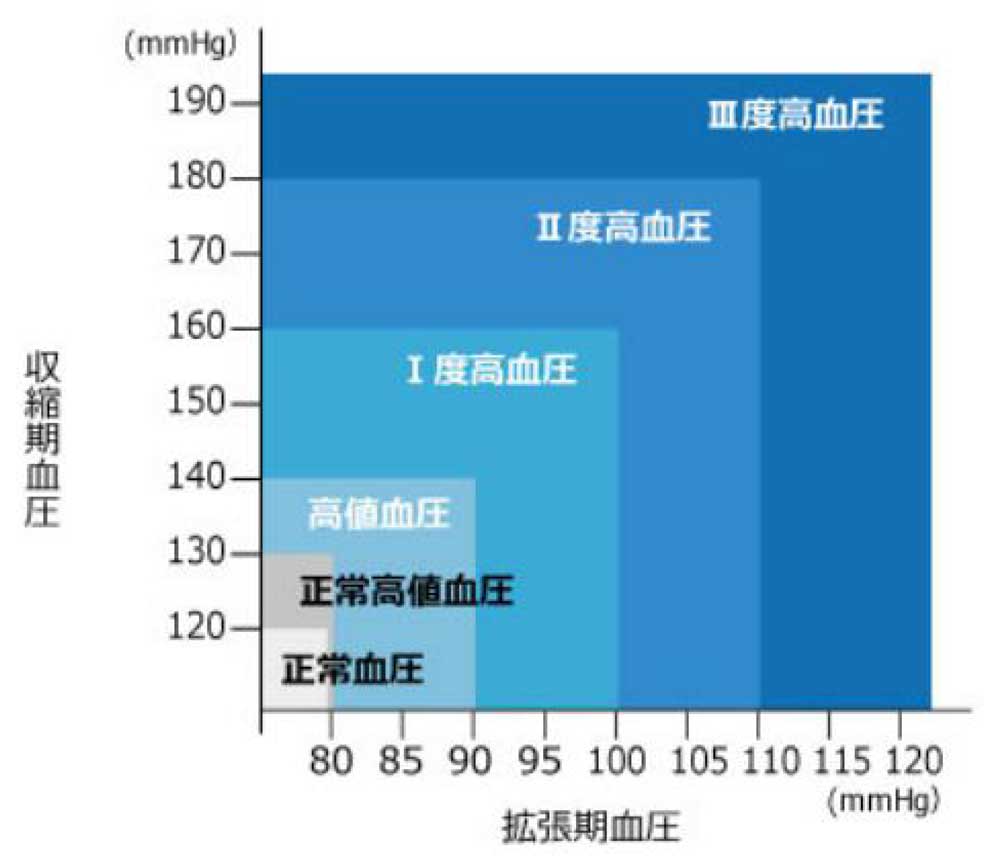

血圧が常に高い状態が続くことで、心臓や血管に負担がかかり、心疾患や脳卒中のリスクが増加します。(診断基準は表参照)

診療所/病院で測る血圧値は、140/90mmHg以上、家庭血圧値は、135/85mmHg以上が高血圧です。

日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会(編):高血圧治療ガイドライン2019

ライフサイエンス出版:18,2019より

血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)のバランスが崩れることで、動脈硬化が進行しやすくなります。年齢や合併している疾患によって治療の目標値が変わってきます。

| LDLコレステロール | 140mg/dL以上 | 高LDLコレステロール血症 |

|---|---|---|

| 120~139mg/dL | 境界域高LDLコレステロール血症 | |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 | 低HDLコレステロール血症 |

| トリグリセライド | 150mg/dL以上 (空腹時採血) |

高トリグリセライド血症 |

| 175mg/dL以上 (随時採血) |

||

| Non-HDLコレステロール | 170mg/dL以上 | 高non-HDLコレステロール血症 |

| 150~169mg/dL | 境界域高non-HDLコレステロール血症 |

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版(日本動脈硬化学会)を参考に作成

※動脈硬化による病気を予防するために、日本動脈硬化学会が科学的根拠に基づいて作成している診療指針です。

脂質異常症の診断や治療は、このガイドラインに沿って進められます。

冠動脈疾患などの心血管系の病気で、動脈硬化が原因で発症することが多いです。

脳の血管が詰まる(脳梗塞)または破れる(脳出血)ことで発生し、急激な脳の機能障害を引き起こします。

体脂肪が過剰に蓄積した状態で様々な病気のリスクファクターとなります。

内蔵脂肪が蓄積するとインスリン抵抗性があらわれ血糖が下がりにくくなります。

主に喫煙が原因となり、肺の機能が徐々に低下します。

生活習慣が発症に影響を与えることが多く、喫煙、飲酒、不適切な食生活が影響します。

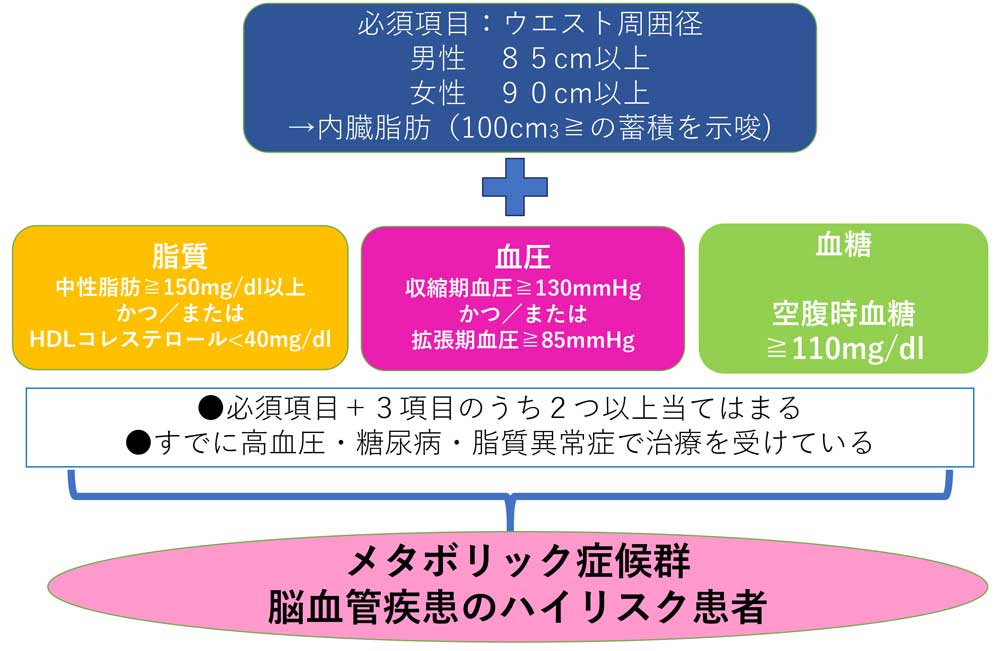

内臓脂肪蓄積型の肥満で高血圧、脂質異常症、高血糖(糖尿病)などの複合したもので、心血管病を発症し易い状態をメタボリックシンドロームといいます。

最初は自覚症状の無い場合が多いですが、糖尿病、高血圧、脂質異常症、痛風などの病気に繋がるリスクがあります。特定健診で指摘された場合には医師にご相談ください。 患者様一人一人の生活環境にあわせた治療や無理なく続けられる生活習慣の見直しをご提案いたします。

高カロリー、高脂肪、高塩分、高糖分の食事が習慣化すると、肥満や脂質異常症、高血圧などのリスクが高まります。

不足する栄養素(ビタミン、ミネラル、食物繊維など)があると、身体の機能が正常に働かなくなり、病気のリスクが増加します。

生活習慣病は、日常の生活習慣が大きな影響を与える病気の総称であり、その予防と管理は、生活習慣の改善によって達成されます。

適切な食事、運動、禁煙、節度ある飲酒、ストレス管理、十分な睡眠、そして定期的な健康診断が重要です。健康的な生活習慣を維持することで、生活習慣病の発症を予防し、健康な生活を送ることが可能となります。

自分自身で生活習慣病の治療は、患者様一人一人の生活環境や健康状態に合わせたアプローチが必要です。当院では、以下のような治療方法を提供しております。

毎日食べる食事内容の把握は、生活習慣病の管理において非常に重要です。

希望される方には当院の管理栄養士が現在の患者様の食事内容についてお聞きし、それをもとに栄養バランスを考えた食事プランを作成し、高カロリー・高脂肪・高塩分・高糖分の摂取を控えるよう指導します。

また、ビタミン、ミネラル、食物繊維の豊富な食材を積極的に取り入れることを推奨します。皆様の生活スタイルにあった食事指導を行い、その後のフォローもさせていただきます。

運動療法は、生活習慣病の予防と治療に非常に効果的です。生活習慣病、メタボリックシンドロームの原因となる内臓脂肪は適切な運動をしないと燃焼してくれません。内臓脂肪を燃焼させるためには、20―30分かけての有酸素運動が必要で、かつ定期的に実施することが必要です。内臓脂肪の減少によりインスリン抵抗性が改善し、採血結果も改善することが期待されます。栄養指導とともにお勧めしているのが、体組成計による筋肉や脂肪量の測定(自費)です。当院理学療法士が、現在の患者様の脂肪量や筋肉量などを測定し運動の指導をさせていただくことも可能です。患者さんの努力の成果を確認するためにも、定期的なチェックをして、より健康な体を手に入れるためのモチベーションアップをするお手伝いもできます。

喫煙はがんやCOPDなどの呼吸器系の疾患の原因になるだけでなく、動脈の動脈硬化を悪化させるリスクが非常に高いです。

つまり、脳梗塞や虚血性心疾患のハイリスクになります。動脈硬化がひどくなる前にぜひ禁煙しましょう。現在の動脈硬化は頸動脈エコーで評価することできます。

“節度ある適度な飲酒量”は、純アルコールで20gとしています。ただし、個人差があり、体質的にお酒に弱い人、女性、高齢者はアルコールの分解速度が遅く、影響を受けやすいため、10g程度にすることが推奨されています。また、男性で一日平均40g以上、女性で20g以上の純アルコールを摂取すると、生活習慣病のリスクが高まるとされています。ご自身の飲酒量は以下のサイトでチェックできます。適量を心がけましょう。

大人にストレスはつきものです。ストレスがない人などいないでしょう。

しかし、このストレスをうまくコントロールするのが上手な人がいます。

ストレスは生活習慣病のリスクを増加させる要因の一つです。運動の習慣や友人との会話など上手なストレス解消法を見つけましょう。

食事療法や運動療法だけでは十分な効果が得られない場合や病状が進行している場合には、薬物療法を行います。まずは、病状評価のために詳細な採血検査や尿検査、並びに健康診断では実施できていない超音波検査などによる動脈硬化や脂肪肝の進行程度の把握を行います。

患者様の病状にあった治療薬を適切に処方し、定期的なフォローアップを行います。当院では、これらの治療法を組み合わせて、患者様一人一人に最適な治療プランを提供しています。生活習慣病は早期発見・早期治療が重要ですので、健康診断で異常が見つかった場合は、早めにご相談ください。

病気になってしまうことは、恥ずかしいことではありません。誰にでもその可能性があります。そしてこの多忙な生活をしている中で「生活習慣を改善しよう」と言われても「わかっているけどできないです」なんて方も多いでしょう。でも、今後の10年、20年先もなるべく健康を維持し、趣味を楽しみ、仲間と楽しい時間を過ごすために少しずつ見直してみませんか?一緒に頑張っていきましょう!